Cemitério da Consolação, São Paulo. Uma tarde ensolarada em meados de maio de 1984.

Minha alma, então no frescor da fé, vaga entre as tumbas, envolta na oração e na contemplação da arquitetura mortuária, por vezes tão complexa quanto o mistério que representam seus monumentos: beleza, horror, leveza, tormento, despojamento, luxo… díspares ideias concretizadas no tijolo e na pedra.

Próximo ao corredor dos fundos, sombreado por comprida fileira de árvores, um túmulo se destaca pela profusão de flores de enterro recente. As flores da despedida, já todas murchas, símbolos da brevidade da vida – que também ali logo passou e se foi e fugiu daquele corpo que agora repousa sob a laje.

A curiosidade me aproxima da lápide. Procuro os textos das guirlandas, referências, resquícios de homenagens. E identifico então o nome com o qual fora marcada a existência, sempre inapelavelmente curta, daquela pessoa tornada apenas lembrança coberta por silêncios, pedras, perdas e flores murchas: Maria José Dupré.

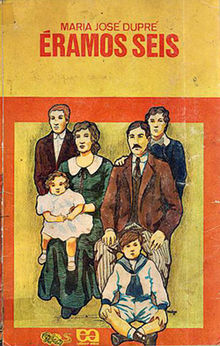

Maria José Dupré! Ela mesma, a célebre escritora do livro cujo título tanto dizia sobre minha própria vida: “Éramos seis”…

Nunca li o romance, talvez por falta de coragem. Porque nós também, minha família, éramos seis: pai, mãe e quatro filhos. Naquele ano distante, ainda estávamos vivos, todos (hoje, metade já partiu). Mas se ainda “éramos” seis, não mais “estávamos” seis… Os caminhos já se haviam bifurcado. As escolhas, as diferenças, as dissensões já tinham separado as vias e apartado corpos, almas e vontades.

Passeando, absorto, olhar e pensamentos pelas flores fenecidas, percebi que algo se distinguia entre elas. Aproximei-me e identifiquei um envelope. Era um cartão endereçado à falecida!

Receando embora ofender a dignidade da morte, as mãos meio trêmulas, colhi o papel colorido, abri-o e li. Li aquelas palavras todas, reli, li mais uma vez, sofregamente, sentindo constranger-me o coração a cada frase. E chorei, chorei copiosamente!

Era um cartão da neta para a avó – provavelmente, escrito pouco antes do falecimento. Trazia um sentidíssimo pedido de perdão por um suposto abandono, por um afastamento e um desprezo que a missivista afirmava e reafirmava não serem reais, ao contrário do que imaginava a avó!

Teria a destinatária lido a mensagem? Ou a indesejada das gentes a haveria chamado no percurso entre a postagem e a entrega? Ou, quem sabe, tratava-se de uma desesperada tentativa de um último contato com aquela alma recém-partida? Nunca o soube… Saberei um dia?

Vacilei entre devolver aquele papel à tumba e seu silêncio – sabendo que assim o estaria destinando ao mesmo inexorável perecimento que acaba por cobrir tudo e todos – ou guardá-lo. Sim, guardá-lo comigo, para sempre, como preciosa lembrança, como relíquia do tempo em que ainda “éramos seis”, como alerta exemplar da dor de alguém que se lastima por afastar-se dos que o precederam no sangue…

Naqueles tempos de fé viva, vívidos também eram meus escrúpulos místicos. Decidi então deixar ali o cartão, para morrer junto com as flores, respeitando assim o que provavelmente devia ser o desejo da mão que o tinha misturado aos crisântemos…

Jamais essa lembrança se apagou da minha memória. Construí mesmo a imagem da neta lançando ao túmulo – chorosa, coração pesado, alma em remorso – o cartão que jamais chegaria ao destino… Ao longo desses anos todos, recordei a imagem e me revisitou o mesmo dolorido sentimento, sempre que ouvi ou li ou pensei sobre o livro e sua autora.

E apenas agora, passados mais de 32 anos, escrevo para contar esta história. Ainda hoje, imagino um dia encontrar a neta, a autora daquele cartão que me marcou por décadas, e conversar sobre o fato, inquirir, conhecer a história por trás dele.

Nunca li o romance, talvez por falta de coragem. Tê-la-ei algum dia, ainda mais agora, quando já não somos seis?